Tampilkan postingan dengan label gandum 1. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label gandum 1. Tampilkan semua postingan

Rabu, 10 Mei 2023

pengetahuan Perubahan pola hidup warga yang lebih mengedepankan efisiensi dan

kepraktisan dalam kegiatan sehari-hari, telah memicu peningkatan permintaan

akan ketersediaan pangan cepat saji dalam beragam bentuk. Tepung terigu

yang berasal dari biji gandum, berperan penting dalam memenuhi

tuntutan itu. Biji gandum mengandung karbohidrat 60-80%, protein 10-20%,

lemak 2-2,5%, mineral 4-4,5% dan sejumlah vitamin. Gandum juga memiliki

keunggulan sifat protein yang spesifik oleh kandungan gluten yang

mampu membentuk matriks sehingga bahan olahan mengembang dan lengket

dalam pengolahan berbagai produk pangan, terutama roti, mie, dan cake.

sifat fisikokimia gluten tidak ditemukan pada tepung serealia lainnya,

seperti pada padi dan jagung.

Gandum merupakan tanaman “purba” yang lebih dulu dibudidayakan oleh

manusia dibandingkan padi dan jagung dan kini menjadi makanan pokok bagi

penduduk di lebih dari 40 negara. Dewasa ini hampir seluruh penduduk dunia

mengkonsumsi gandum dalam berbagai bentuk pangan, terutama roti dan

pangan cepat saji. Tanaman ini pertama kali dibudidayakan sekitar 10.000 tahun

yang lalu di wilayah subur berbentuk bulan sabit yang mencakup Jordania,

Lebanon, Turki, Syria, Irak, dan Palestina. Dalam perkembangannya, tanaman

gandum menyebar ke India, Tiongkok, Eropa, Amerika, dan Australia. Sejarah

Cina menunjukkan bahwa budi daya gandum telah ada sejak 2700 SM.

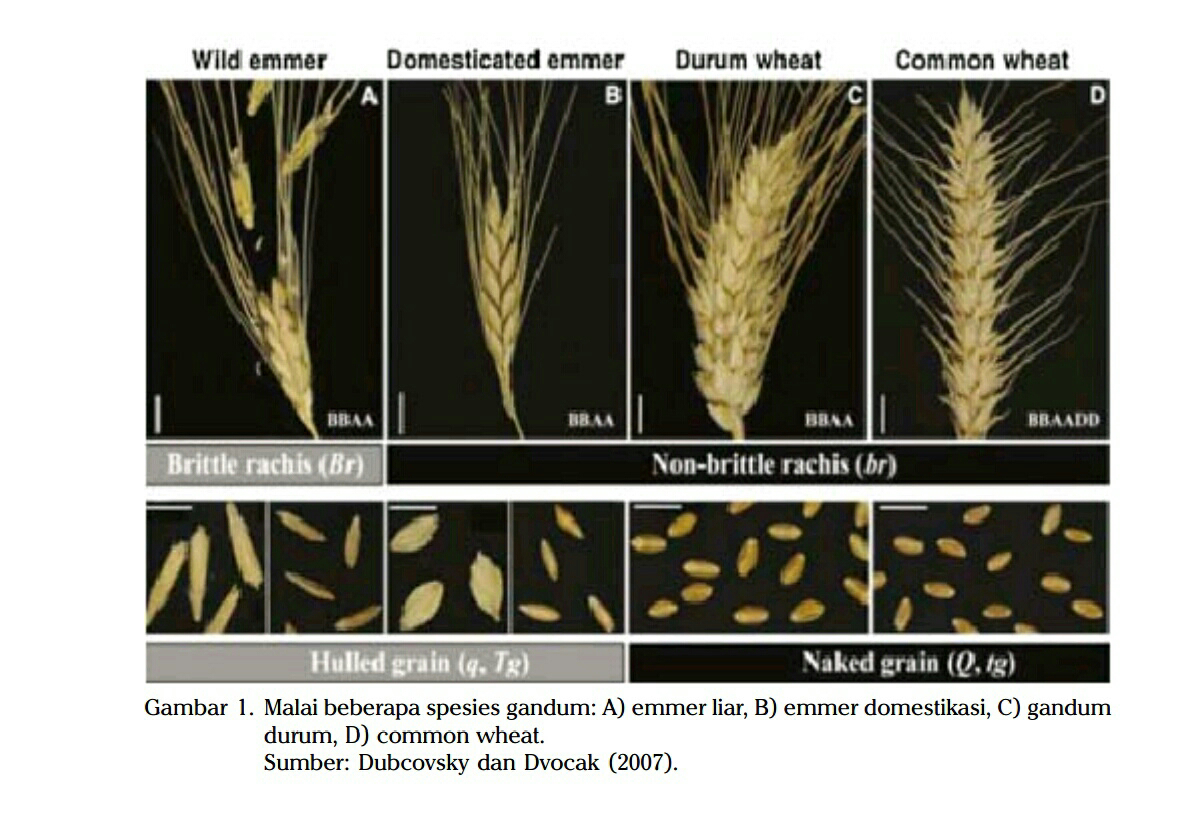

Sebagaimana halnya padi dan jagung, gandum termasuk famili Poacea

(Gramineae) yang memiliki kerabat lebih dari 20 spesies. Pembagian spesies

gandum berdasarkan tingkat ploidinya terdiri atas diploid (2x = 14 kromoson),

tetraploid (4x = 28 kromoson), dan hexaploid (6x = 42 kromoson).

Tanaman gandum, mempunyai banyak keragaman, antara lain gandum

einkorn liar (diploid), gandum emmer liar (tetraploid), dan selanjutnya timbul

spesies gandum hexaploid (Triticum aestivum) yang banyak ditanam sekarang.

Bentuk tetraploid (4x) adalah Triticum durum, yang masih ditanam hingga saat

ini sebagai gandum bahan makaroni dan spageti. Emmer liar dibudidayakan

secara luas di wilayah Yunani, Siprus, dan India pada 6500 SM. Bentuk yang

lebih adaptif kemudian meluas ke Jerman dan Spanyol pada 5000 SM, lalu ke

Inggris dan Skandinavia dan selanjutnya menyebar ke Tiongkok. Tanaman

gandum modern (hexaploid, 6x) pertama kali masuk ke Amerika Selatan,

Amerika bagian utara dan Australia pada abad ke-16 sampai abad ke-17.

Emmer liar (Triticum dicoccoides), setelah melalui proses persilangan alamiah

dan seleksi yang berlangsung secara alami, menghasilkan gandum durum atau

gandum macaroni (T. durum) dan spelt (T. spelt) yang dalam proses selanjutnya

melalui persilangan alamiah menurunkan gandum roti (Triticum aestivum) yang

banyak ditanam hingga sekarang. Sekitar 95% pertanaman gandum dunia saat

ini adalah T. aestivum bahan baku roti dan mie, sedangkan sekitar 5% ditanam

T. durum untuk makanan pasta, atau macaroni dan spageti. Mutu gandum

bergantung pada jenis dan lingkungan tumbuhnya yang dapat dikelompokkan

menjadi dua golongan, yaitu gandum keras (hard wheat) dan gandum lunak

(soft wheat). Berdasarkan musim tanam, dikenal pula gandum musim semi

(spring wheat) dan gandum musim dingin (winter wheat). Gandum merah

(soft red wheat) dan gandum putih (white wheat) dikelompokkan sebagai

gandum lunak.

Sebagai tanaman subtropis, gandum hanya bisa dikembangkan di dataran

tinggi tropis dengan kelembaban yang relatif rendah. Kelembaban tinggi

kondusif bagi perkembangan berbagai penyakit, terutama karat, hawar daun,

dan scab. Pada umumnya sejumlah kriteria digunakan untuk menilai kesesuaian

lahan bagi pertanaman gandum, termasuk suhu, curah hujan, kelembaban

udara, drainase, dan kedalaman tanah. Hasil optimal gandum diperoleh dari

lingkungan dengan suhu antara 10-20oC pada awal pertumbuhan hingga

menjelang tahap generatif, dan curah hujan 640-890 mm/tahun dengan periode

suhu panas dan kering pada masa menjelang panen.

India dan Tiongkok merupakan negara yang memiliki areal panen dan

produksi gandum tertinggi di dunia, namun eksportir utama komoditas ini adalah

Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Uni Eropa. Produksi gandum dunia

sekitar 850 juta ton/tahun dengan hasil rata-rata 3,5 t/ha, akan tetapi produktivitas

di negara-negara produsen gandum sangat beragam dari 0,97 t/ha hingga 8 t/

ha.

Berbeda dengan sistem produksi gandum yang berskala luas di Amerika,

Eropa, dan Australia, gandum di Asia ditanam petani dalam skala kecil, di lahan

sawah dalam pola padi-gandum. Sekitar 13,5 juta ha pola padi-gandum terdapat

di India dan 10 juta ha di Tiongkok. Gandum yang sudah sejak lama menjadi

bahan pangan pokok di kedua negara ini, produksi dalam negeri umumnya

digunakan untuk konsumsi nasional. Penelitian di beberapa wilayah India dan

Tiongkok menunjukkan bahwa dalam pola rotasi padi-gandum, hasil gandum

relatif lebih rendah dibandingkan padi.

Dibandingkan dengan ketersediaan beras yang relatif kecil di pasar

internasional (sekitar 46 juta ton gabah atau 31 juta ton beras), ketersediaan

gandum jauh lebih banyak dan stabil, berkisar antara 100-170 juta ton. Hal ini

turut memicu kebijakan pemerintah untuk mengimpor gandum ketika

menghadapi kondisi menipisnya volume beras di pasar internasional. Kebijakan

diambil dengan pertimbangan terigu dapat mensubstitusi beras, apalagi

didukung oleh Amerika Serikat melalui bantuan pinjaman lunak PL-480. Pada

periode 1968-1973, total impor gandum negara kita baru mencapai 3,3 juta ton

dan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 7 juta ton pada tahun 2015.

Pada tahun 1998, hampir semua bentuk subsidi dan pembatasan impor dihapus.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah negara kita dengan IMF ditetapkan

bea masuk impor 5%, yang dituangkan dalam Keppres No. 45. Kebijakan ini

pernah dicabut pada Maret 2002 tapi pada awal April 2003 pemerintah kembali

menetapkan bea masuk tepung terigu sebesar 5%Meski tanaman gandum di negara kita sudah diperkenalkan sejak awal abad

ke-18, akan tetapi tidak pernah menjadi tanaman penting dalam sistem

usahatani. usaha pengembangannya diawali oleh Kementerian Pertanian

melalui uji adaptasi gandum pada tahun 1978. Pada tahun 1981, Badan Litbang

Pertanian melakukan penelitian gandum di Balai Penelitian Tanaman Pangan

(Balittan) Sukarami di Sumatera Barat. Penelitian mencakup pengujian adaptasi

plasma nutfah gandum yang diintroduksi dari berbagai negara. Dari sejumlah

plasma nutfah introduksi ini , beberapa di antaranya menunjukkan

keragaan dan daya adaptasi yang cukup menjanjikan pada lahan dataran tinggi,

yang kemudian dilepas sebagai varietas unggul.

Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa tanaman gandum

dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada dataran tinggi (800-1.300 m

dpl) dengan hasil 2,9-4,8 t/ha dan dataran sedang (350-700 m dpl) dengan hasil

1-2,5 t/ha. Pada kondisi tanpa gangguan hama dan penyakit, produktivitas

gandum sejalan secara linier dengan ketinggian tempat, meski faktor lain seperti

waktu tanam dan penyakit karat ikut berpengaruh. Uji adaptasi galur asal

introduksi menghasilkan dua varietas yang dilepas dengan nama Nias dan Timor.

Penelitian selanjutnya menghasilkan dua varietas lagi, yaitu Selayar dan Dewata.

Berbarengan dengan usaha penelitian, Kementerian Pertanian

mengembangkan gandum dalam bentuk demonstrasi pertanaman di enam

provinsi (Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tengga Barat, Nusa

Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan). Dalam rangka percepatan pelepasan

varietas unggul baru, Badan Litbang Pertanian merintis kerja sama konsorsium

penelitian dengan melibatkan beberapa institusi seperti perguruan tinggi (IPB,

UNAND dan UKSW) dan PATIR-BATAN. Kegiatan penelitian konsorsium

diarahkan pada pembentukan varietas gandum tropis unggul melalui kegiatan

konvensional (hibridisasi dan seleksi antarfamili), dan pemuliaan

nonkonvensional (iradiasi, kultur jaringan dan somaklonat, serta transgenik).

Kerja sama konsorsium ini membuahkan hasil dengan dilepasnya dua varietas

unggul baru gandum, yaitu Guri-1 dan Guri-2 pada tahun 2013. Kemudian

dilepas pula Ganesha-BATAN, Guri-3 Agritan, Guri-4 Agritan, Guri-5 Agritan dan

Guri-6 UNAND. Guri merupakan singkatan dari Gandum untuk Rakyat negara kita .

Varietas Ganesha dihasilkan oleh BATAN melalui iradiasi sinar gamma terhadap

galur CBD-17. Dibandingkan dengan Guri-1 dan Guri-2, varietas Guri-3 Agritan

dan Guri-4 Agritan lebih tahan penyakit hawar daun, dan beradaptasi baik pada

ketinggian 1.000 m dpl. Varietas Guri-5 Agritan dan Guri-6 UNAND beradaptasi

baik pada dataran medium (600 m dpl) dan tahan penyakit hawar daun.

Penelitian gandum selama ini lebih banyak difokuskan pada pemuliaan

tanaman. Kajian agronomi yang dilakukan di Timor Leste ketika masih menjadi

bagian NKRI memberikan gambaran bahwa pemupukan dengan takaran 90 kg

N/ha memberikan hasil optimum. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian di

berbagai negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, dan India.

Pupuk organik seperti pupuk kandang dapat memperbaiki kondisi fisik dan

kimia tanah, selain membantu menjaga kelembaban tanah. Pemberian pupuk

organik sebanyak 10-15 t/ha di awal pertanaman meningkatkan hasil panen

gandum selama tiga musim tanam berturut-turut, bila dikombinasikan dengan

pemberian pupuk anorganik N pada kelembaban tinggi di Bangladesh. Pada

kondisi suhu tinggi, penguapan pupuk N dalam bentuk NH3 lebih cepat

dibandingkan dengan aplikasi setara N dalam bentuk pupuk organik seperti

pupuk kandang. Mulsa jerami juga berpotensi memperbaiki kondisi suhu

dengan mengurangi laju penguapan kelembaban tanah dan meningkatkan laju

infiltrasi dan menurunkan suhu tanah.

Untuk dapat berproduksi optimal, kebutuhan air tanaman gandum berkisar

antara 450-650 mm, bergantung pada iklim dan lama pertumbuhan tanaman.

Di Asia Selatan, kebutuhan air bagi tanaman gandum cenderung lebih sedikit,

berkisar antara 400-450 mm karena umur tanaman relatif lebih pendek. Di

negara kita dengan kondisi kelembaban dan suhu tinggi, tanaman gandum dapat

dipanen pada umur 85-115 hari, bergantung pada varietas. Kecukupan air pada

stadia pembentukan rumpun, pembungaan, dan pengisian bulir mampu

memberikan hasil optimal.

Berdasarkan analisis potensi luas areal untuk pertanaman gandum yang

hanya seluas 73.455 ha tersebar di 15 propinsi, dan potensi daya hasil yang

diperoleh serta persyaratan tumbuh tanaman yang sulit dipenuhi,

pengembangan gandum di negara kita tampaknya akan menghadapi tantangan

yang cukup berat. Apalagi petani umumnya belum menguasai teknik budi daya

tanaman gandum, sedangkan harga di pasar internasional dan domestik relatif

stabil rendah. Kemajuan teknologi dalam meningkatkan hasil panen dan

mengatasi pengaruh suhu tinggi di masa depan, apabila dapat diperoleh,

diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan

gandum di negara kita .

Buku ini menyajikan beragam informasi tentang penelitian gandum di

negara kita sampai saat ini. Selain itu dikemukakan pula berbagai aspek lainnya

yang berkaitan dengan gandum seperti struktur dan taksonomi, nutrisi biji,

kesesuaian lahan, pemuliaan gandum secara konvensional dan berbasis

molekuler serta aplikasi mutasi, pengelolaan benih, pemupukan, pengendalian

penyakit dan penanganan pascapanen.

Gandum merupakan tanaman kuno, mungkin yang tertua di antara golongan

tanaman serealia yang diusahakan oleh manusia. Sejak 7000 tahun Sebelum

Masehi, atau 9000 tahun yang lalu, gandum sudah menjadi bahan pangan pokok

penduduk di Mesir, Yunani, Persia, China (Metcalfe and Elkins 1980). Sejak zaman

Yunani kuno gandum telah menjadi bagian penting dari program pemerintah

kerajaan, seperti tercermin dari ucapan Sacrotes: “Seseorang tidak akan menjadi

negarawan yang baik apabila ia acuh terhadap permasalahan gandum”.

Domestikasi strain liar gandum menjadi tanaman pertanian dilakukan sejak

10.000-12.000 tahun yang lalu, terutama di negara-negara Timur dekat dan Timur

jauh , Budaya pertanian dimulai dengan menanam gandum dimulai

pada zaman ini di lembah Sungai Tigris dan Eufrat di tenggara Turki dan

Syria bagian utara. Di bagian utara dunia seperti Eropa dan Rusia, gandum

merupakan tanaman pionir budaya pertanian. Di dunia baru, termasuk Kanada,

Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Australia, tanaman gandum

dibudidayakan mulai pertengahan atau akhir abad ke 17.

Walaupun memerlukan persyaratan tumbuh spesifik, akan tetapi secara

praktis gandum telah menjadi tanaman kosmopolit, ditanam di 40 negara,

dengan total produksi lebih dari 820 juta ton per tahun, dan menjadi pangan

pokok bagi lebih dari 35% penduduk dunia . Bila dikontraskan

dengan jenis tanaman sereal lain, seperti padi, jagung dan sorgum, tanaman

gandum memiliki sebaran wilayah adaptasi lebih pada daerah subtropis, dari

garis lintang 67° LU (Norwegia, Finlandia, Rusia) hingga 45° LS (Argentina, Chili).

Akan tetapi di wilayah tropis (23°LU hingga 23°LS) tidak terdapat tanaman

gandum secara komersial. Negara-negara di dunia yang menjadi pusat produksi

gandum adalah negara subtropis Eropa, Asia, Amerika, Afrika dan Australia.

Gandum merupakan bahan pangan sereal yang jumlahnya terbesar dalam

penyediaan pangan pokok warga dunia. Kelebihan gandum dibanding sereal

lainnya sebagai bahan pangan adalah dapat diolah menjadi banyak jenis

makanan yang lebih tahan simpan dibandingkan dengan pangan dari beras.

Kandungan gluten pada gandum memungkinkan pangan dari komoditas ini

bersifat kenyal, dan mengembang bila dipanaskan. Dalam kehidupan modern,

pangan berbahan gandum mendominasi pasar swalayan, karena mudah

diawetkan dalam bentuk roti, cake, biskuit, cookies, mie instan, dan lainnya.

Sekitar 100 juta ton biji gandum masuk ke pasar internasional setiap

tahunnya, dimana negara kita mengimpor sekitar 7 juta ton per tahun, atau 7%

dari stok gandum di pasar internasional. Besarnya impor gandum di negara kita

sering menimbulkan pertanyaan, mungkinkah gandum diproduksi di dalam

negeri, guna mengurangi impor.

Negara pengekspor gandum terbesar di dunia adalah Amerika Serikat

(24,67%), Australia (14,95%), Canada (14,51%), Negara Uni Eropa (13,15%),

Argentina (6,35%), dan negara-negara produsen gandum lainnya (26,38%), Pada setiap akhir tahun selalu tersedia stok sisa

gandum sekitar 7-14 juta ton, guna mengisi pasar internasional tahun berikutnya.

Hal ini memicu hampir tidak pernah terjadi kekurangan stok gandum di

pasar dunia.

Konsumsi gandum di negara kita terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya

konsumsi mie instan, roti, biskuit dan cookies. Hampir 95% makanan berbahan

baku tepung terigu sebenarnya adalah jenis makanan “introduksi”, bukan

makanan asli negara kita . Pola makan bangsa negara kita yang terkait dengan

terigu (gandum), nampaknya dibentuk oleh kampanye lewat iklan yang sangat

gencar dan oleh penyediaan produk “siap saji secara mudah” di seluruh pelosok

negara. Gandum atau terigu, yang masuk ke negara kita pada tahun 1950-an

sebagai bantuan pangan secara gratis lewat program bantuan PL-480, kini telah

berubah menjadi kebutuhan pokok “wajib” yang harus diimpor dari pasar

internasional dengan harga mahal.

Makalah ini secara umum membahas sebaran wilayah produksi,

persyaratan tumbuh, perkembangan sistem produksi dan perdagangan gandum

dunia, serta prospek dan problem usahatani gandum di negara kita .

Sentra produksi gandum di dunia adalah negara Federasi Rusia, dataran bagian

tengah Amerika Serikat, bagian selatan Canada, dataran rendah wilayah

Mediterania, China bagian Utara, India bagian utara, Argentina dan Australia. Sebanyak 17 negara masing-masing memanen gandum lebih

luas dari 2,5 juta ha per tahun, yaitu Afganistan, China-Tiongkok, India, Iran,

Pakistan, Turki, Perancis, Jerman, Kazakastan, Federasi Rusia, Ukraina, Argentina,

Brazil, Amerika Serikat, Kanada, Maroko dan Australia ,Luas panen

gandum dunia pada tahun 2014 mencapai 246,620 juta ha, terluas di antara

tanaman biji-bijian lainnya. Negara-negara wilayah tropikal Asia yang tidak

menanam gandum antara lain negara kita , Filipina, Malaysia, Myanmar, Vietnam,

dan Chamboja, yang mengindikasikan bahwa gandum memang bukan

tanaman dataran rendah tropis.

Produktivitas gandum di dunia sangat beragam, dari 0,97 t/ha di Tanzania,

hingga 9,17 t/ha di Netherlands, 9,41 t/ha di Belgia. Negara produsen gandum

tradisional, produktivitas termasuk rendah, seperti Pakistan (2,82 t/ha), Iran (1,46

t/ha), India (3,3 t/ha), Federasi Rusia (2,5 t/ha), Amerika Serikat (2,94 t/ha),

Argentina (2,8 t/ha), Kanada (3,1 t/ha), dan Australia (2,0 t/ha). Di antara faktor

pembatas produksi, cekaman kekeringan merupakan penyebab yang sering

terjadi ,

Produksi gandum dunia setiap tahun mencapai 800 juta ton hingga 855 juta

ton (FAO 2015). Faktor penentu keberhasilan produksi gandum adalah

kesuburan tanah, kelembaban tanah, dan tidak adanya suhu ekstrim tinggi.

Kekeringan dan suhu tinggi merupakan faktor penyebab utama turunnya

produksi gandum ,

adanya stok produk gandum dari panen tahun sebelumnya dan

adanya perbedaan musim panen antara belahan bumi bagian utara dan bagian

selatan, memicu pasokan gandum dunia relatif stabil sekitar 800 juta

ton, dan 100 juta ton diantaranya masuk ke pasar dunia

PERSYARATAN LINGKUNGAN TUMBUH

Wilayah produksi gandum di dunia sangat beragam sifat

agroekologinya, terutama dari aspek tanah, curah hujan, pola tanam, faktor

biotik, dan sumber air pengairan, sehingga wilayah produksi gandum

merupakan “mega lingkungan tumbuh” . Walaupun

memiliki adaptasi yang cukup luas, namun pada dasarnya gandum adalah

tanaman subtropika beriklim agak sejuk di atas garis lintang 23°LU/LS, (dengan

suhu kurang dari 30°C), temperatur minimum antara 10°-20° (Metcalfe and Elkins

1980, Carver 2009).

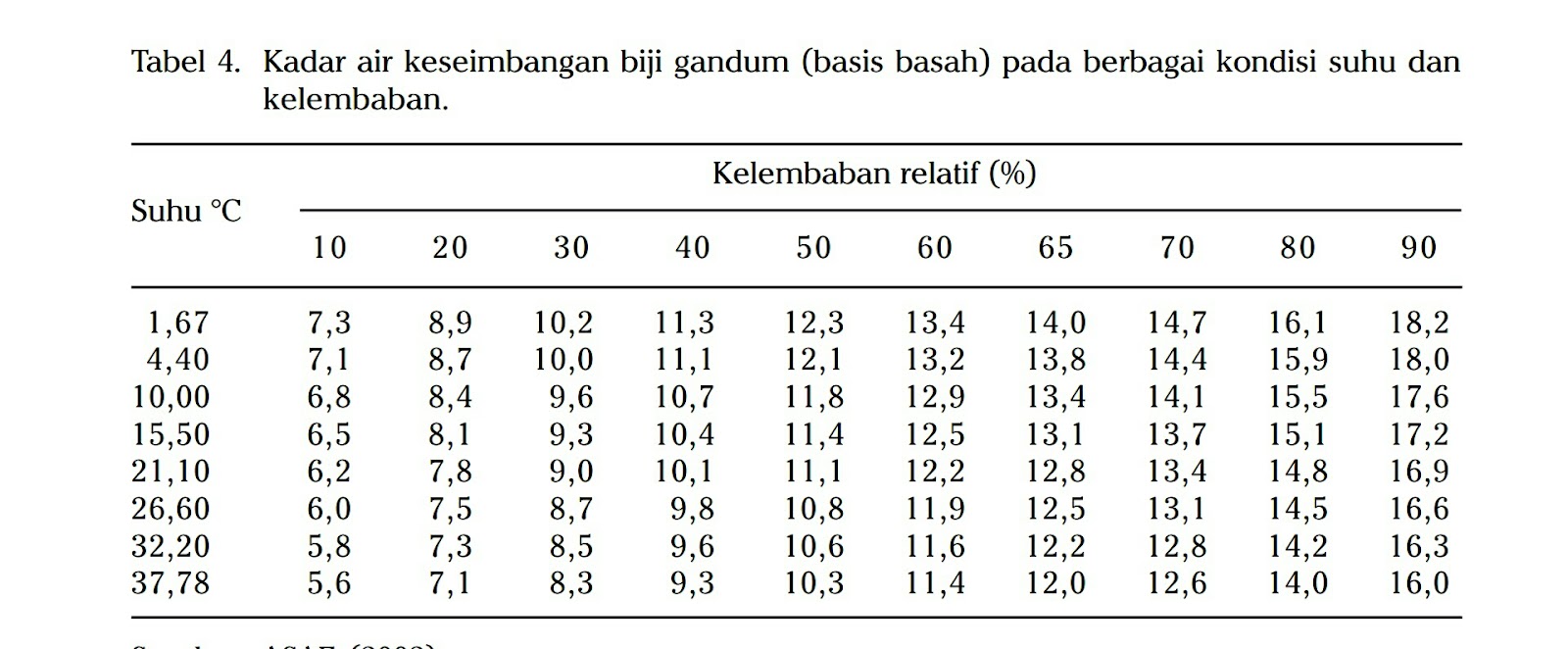

Pada waktu tanam dan tahap pertumbuhan vegetatif, tanaman gandum

menghendaki suhu udara sekitar 20°C dan meningkat menjadi sekitar 30°C

pada tahap pertumbuhan generatif dan tahap pematangan biji, disertai kelembaban

udara yang rendah dan kelembaban tanah yang cukup. Total curah hujan

wilayah penghasil gandum di dunia pada umumnya kurang dari 1.500 mm per

tahun, yang mengindikasikan wilayah produksi gandum tergolong beriklim

kering . Kelembaban tanah menjadi faktor penentu utama

keberhasilan produksi gandum. , cekaman

kekeringan menimpa 65 juta ha tanaman gandum di dunia. Di wilayah yang

kekurangan air, hasil gandum berkurang 50% dibandingkan dengan wilayah

beririgasi

Di dataran Gangga India, sentra produksi gandum memperoleh curah hujan

antara 500 mm hingga 1.800 mm per tahun , Corak iklim

wilayah penghasil gandum di India adalah subtropis atau temperate, dengan

musim panas yang basah, dan tidak terlalu panas, diikuti oleh musim dingin

yang kering sejuk. Wilayah dengan corak iklim demikian membentang di India

bagian utara dan wilayah ini disebut sebagai Indo Gangetic Plain (IGP),

mencakup dataran Indus di Pakistan, dataran Indus India, bagian hulu Gangga,

bagian tengah Gangga, dan bagian bawah dataran Gangga, Nepal, dan

Bangladesh, mencakup areal seluas 13,5 juta ha ,

Masa kritis pertumbuhan tanaman gandum terhadap kekurangan air adalah

pada stadia pembentukan pollen, penyerbukan, dan pengisian biji , Namun pengaruh kekurangan air terbesar terhadap penurunan hasil biji

adalah pada tahap pembungaan. Dampak nyata cekaman kekeringan adalah

pada penurunan bobot biji, akibat penurunan laju fotosintesis dan pengurangan

luas daun. Kelembaban tanah menentukan evapotranspirasi (ET). Di wilayah

yang tanamannya kekurangan air, bobot total biomas dan hasil biji berkaitan

erat dengan total ET tanaman (French and Schultz 1984). Dengan asumsi umum

indeks panen air terbatas (water limited water index) = 0,40, maka nilai 22 kg/

ha/mm merupakan batas maksimum hasil biji gandum pada lahan tadah hujan

yang cenderung kekurangan air.

Di wilayah tropis negara kita , pembatas hasil gandum yang utama adalah

suhu dan kelembaban udara yang tinggi. Nampaknya suhu harian di wilayah

tropis negara kita melampaui batas suhu maksimum yang dapat ditoleransi oleh

tanaman gandum. Pada wilayah yang suhunya memenuhi persyaratan tumbuh

tanaman gandum, seperti di dataran tinggi lebih 900 m di atas permukaan laut,

kelembaban udara yang tinggi (di atas 90%) sering memicu berkembangnya

penyakit daun, sehingga kurang sesuai untuk budi daya gandum.

Di Tiongkok, pola tanam tahunan padi-gandum dipraktekkan luas di lembah

sungai Yangtse, pada 27-350

LU , Wilayah ini memiliki curah

hujan 650-1.400 mm, dengan total penyinaran matahari 1.400-2.000 jam per

tahun. Hasil gandum pada pola tanam rotasi padi-gandum 2,1-3,2 t/ha biji kering,

sedangkan hasil padi mencapai 6-8 t/ha gabah. Wilayah produksi gandum yang

ditanam secara rotasi setelah padi di Tiongkok mencapai lebih dari 10 juta ha.

Di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Autralia dan Amerika Selatan, gandum

ditanam pada wilayah di atas garis lintang 23°LU atau LS yang merupakan daerah

subtropis ,Pada waktu tanam, kelembaban tanah cukup untuk

menjadikan benih berkecambah, tetapi suhu udara masih dingin, 10-20° C.

Tanaman gandum pada tahap awal vegetatif tumbuh lambat dan mengakumulasi

biomassa dan luas area daun pada kondisi suhu agak rendah ini .

Kelembaban tanah untuk pertumbuhan berasal dari air hujan, kelembaban

tanah asli, atau dari irigasi. Pada stadia mulai berbunga, suhu udara dan radiasi

matahari mulai tinggi, yang memicu meningkatnya evapotranspirasi.

Hampir di semua sentra produksi gandum dunia, periode dari anthesis

(penyerbukan) hingga biji gandum matang berbarengan dengan curah hujan

yang rendah sehingga kelembaban udara rendah. Kondisi iklim yang demikian

terjadi di wilayah Afrika bagian utara, Eropa Selatan, Australia Selatan, dan dataran

Amerika Serikat ,

Cekaman kekeringan berpengaruh negatif terhadap hasil biji, terutama

apabila terjadi pada periode kritis pertumbuhan vegetatif hingga saat

pembentukan biji, atau dari pematangan pollen hingga pembentukan biji, Diperkirakan setiap tahun terdapat sekitar 65 juta ha tanaman

gandum yang mengalami cekaman kekeringan, di beberapa wilayah kekeringan

menurunkan produksi hingga 50% . Oleh karena itu, di

negara-negara yang pertaniannya telah maju, pengairan tanaman gandum

menjadi semakin populer, terutama di sentra produksi yang cenderung

kekurangan kelembaban tanah.

Gandum dalam sistem usahatani ditanam dalam berbagai skala usaha, oleh

petani skala kecil (1 ha per keluarga tani), hingga ribuan ha per petani, seperti di

Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Petani gandum skala kecil secara

keseluruhan, usahatani gandum membentuk agresasi areal panen yang cukup

luas, sehingga memungkinkan berdirinya pabrik pengolahan (grain-milling). Di

Asia, gandum ditanam di wilayah subtropis di Syria, Turki, Iran, Afganistan, Irak,

Pakistan, India, Bangladesh, dan Tiongkok. Dataran sabuk gandum (wheat belt

plain) di Asia yang terluas terletak di dataran Gangga India (Indo-Gangetic Plain),

mencakup wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan di Tiongkok meliputi

areal 24 juta ha ,Di wilayah produksi gandum yang sangat

luas ini , tipe iklimnya adalah subtropis, dengan sifat musim dingin

yang kering dan musim panas yang sejuk, dibarengi dengan jatuhnya hujan

pada awal pertumbuhan tanaman gandum dan kering pada akhir musim panas

Di Asia selatan, usahatani gandum mengokupasi lahan

pertanian subur seluas 13,5 juta ha, tersebar di India 10 juta ha, Pakistan 2,2 juta

ha, Bangladesh 0,8 juta ha, Nepal 0,5 juta ha. Posisi usahatani gandum pada

wilayah ini sangat stabil, karena gandum sebagai tanaman utama dalam

pola rotasi satu tahun padi–gandum. Di Tiongkok, pola rotasi padi-gandum

(dalam waktu satu tahun) juga umum dipraktekkan . Demikian

juga di Bangladesh, Pakistan, dan Nepal.

Di sentra produksi gandum Asia ini , faktor iklim terutama suhu, curah

hujan, dan kelembaban udara sangat sesuai untuk penerapan pola rotasi padigandum. Awal pertumbuhan tanaman gandum terjadi pada kondisi suhu yang

sejuk di bawah 20°C, diikuti suhu yang mulai memanas pada stadia pengisian

biji hingga panen, dan kering pada masa pemasakan biji hingga panen . Kondisi iklim yang demikian tidak terdapat di sebagian besar

wilayah lahan pertanian di negara kita , sehingga rotasi padi-gandum nampaknya

sulit diterapkan di negara kita .

PERKEMBANGAN SISTEM PRODUKSI DAN

PERDAGANGAN GANDUM DUNIA

Sebagai tanaman tertua di dunia, gandum telah mengalami evolusi yang sangat

panjang dalam tehnik budi dayanya. Pada zaman purba, usaha produksi gandum

sangat sempit dan terpencar, terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan

bagi anggota keluarga, kelompok atau anggota kelompok warga yang

terikat oleh ikatan sosial tertentu. Sebagai bahan pangan pokok, gandum awalnya

diproduksi secara terbatas dalam usahatani subsisten. Evolusi budi daya gandum

secara garis besar adalah sebagai berikut

Hingga pertengahan abad ke-19 usaha produksi gandum di seluruh dunia

dilakukan secara manual, dibantu oleh tenaga ternak, terutama kuda, untuk

penanaman dan penyiangan. Para pekerja ladang memanen gandum

menggunakan sabit panjang (scythe) yang diayun dengan tangan, kemudian

setelah batang gandum dipotong, pekerja menggunakan peralatan sederhana

merontok biji gandum, seperti halnya petani padi di negara kita merontok atau

menggebot gabah menggunakan pilar bambu. Para bangsawan dan pemilik

tanah luas di Eropa, menyakapkan lahannya kepada para petani penyakap

dalam parsel lahan yang sempit, mungkin kurang dari 5 ha. Petani penyakap

menyerahkan 66-70% dari hasil gandumnya kepada pemilik lahan. Hingga awal

abad ke-20 usahatani gandum dilakukan seperti halnya usahatani padi abad

ke-20, yang berlaku pada usahatani skala kecil.

Sistem Produksi

Kemajuan teknologi produksi gandum dimulai setelah ditemukannya peralatan

mesin penanam (seeder) yang ditarik traktor, dan mesin pemanen dengan cara

memotong batang gandum di bagian bawah, yang selanjutnya batang gandum

ini dikumpulkan untuk dirontok bijinya. Pada pertengahan abad ke-20,

alat mesin sederhana ini digantikan oleh mesin penanam gandum yang

lebih maju, yang mampu menanam benih gandum pada barisan secara cepat

dan teratur. pemakaian herbisida menggantikan penyiangan secara manual.

Mesin pemanen combine harvester memotong batang gandum secara cepat,

dan sekaligus merontok dan membersihkan kotoran sehingga langsung

diperoleh biji-biji gandum yang sudah bersih.

Berkembangnya alat mesin pertanian telah mendorong berkembangnya

usaha produksi gandum, yang semula dilakukan sebagai usaha subsisten atau

komersial skala kecil, menjadi usaha komersial skala besar. Usaha produksi

gandum di Australia, Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, dilakukan pada

luasan hingga 5.000 hektar oleh satu keluarga petani. Walaupun beberapa petani

gandum memiliki usahanya relatif kecil (seratusan ha), namun petani yang kaya

di negara bagian Kansas, North Dakota, Oklahoma, Texas dan Montana, Kanada,

dan Australia memiliki usaha produksi gandum ribuan hektar.

Perkembangan sistem produksi gandum di dunia didukung oleh sifat

tanaman dan faktor-faktor berikut:

(1) Gandum diproduksi pada lahan kering, yang lebih kondusif dan cocok bagi

operasional alat mesin pertanian, dan tanaman gandum tidak memerlukan

curah hujan yang tinggi.

(2) Di berbagai negara di dunia tersedia lahan yang sangat luas yang baru dibuka,

seperti di Amerika Serikat, Amerika Selatan, Australia, dan Rusia.

(3) Pelaku usaha (petani) gandum sejak awal adalah usahawan yang

berorentasi bisnis komersial, sehingga mereka berani memulai usahatani

dengan skala besar.

(4) Di berbagai negara terdapat wilayah yang sangat luas yang memiliki kondisi

iklim sesuai untuk pengembangan gandum, walaupun cekaman kekeringan

sering terjadi.

Empat hal ini menjadi faktor penting yang membedakan petani

gandum di Amerika, Australia, Rusia, Argentina, dengan petani padi di negara

tropis seperti negara kita . Petani padi mengawali usahatani subsisten, skala usaha

sempit, tidak tersedia lahan untuk perluasan usaha dan lahan sawah yang

tergenang nampaknya kurang kondusif untuk pemakaian alsintan.

Petani gandum di India, Pakistan, Bangladesh dan China pada dasarnya

petani padi , Tanaman gandum sebagai tanaman kedua,

dalam rotasi setahun padi-gandum, yang tujuan utamanya untuk memenuhi

kebutuhan pangan keluarga. Dalam perkembangannya, hasil gandum yang

berlebih dijual ke pasar lokal.

sifat petani produsen padi dan gandum di Asia berbeda dengan

petani gandum di Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin atau Australia, oleh

sifat-sifat sebagai berikut:

(1) Skala usaha petani relatif kecil, berkisar antara 1-15 ha per petani.

(2) Gandum diposisikan sebagai tanaman sekunder, padi sebagai tanaman

pokok.

(3) Teknik produksi sederhana, manual, pemakaian alsintan terbatas.

(4) Sebagian (besar) hasil panen diperuntukan bagi pangan keluarga.

(5) Hasil gandum per hektar relatif rendah

Oleh karena banyaknya petani yang terlibat dalam sistem produksi gandum

di lahan sawah di Asia, luasan areal tanam gandum petani kecil mencapai 13,5

juta hektar (Ladha et al. 2000). Di Tiongkok, usahatani padi-gandum mencapai

luasan 10 juta ha

Tanaman gandum di Asia, dari aspek usahatani mengindikasikan sebenarnya

tanaman ini juga sesuai dikembangkan oleh petani dengan skala usaha kecil.

Pengolahan hasil panen menjadi tepung terigu oleh petani skala usaha kecil

tidak selalu harus bergantung pada pabrik penggilingan biji gandum skala besar.

Hal ini dimungkinkan karena tepung gandum yang dihasilkan dikonsumsi

secara lokal, untuk makanan tradisional berbahan baku tepung gandum.

Berbeda dengan penduduk negara kita , warga dan petani di negaranegara penanam gandum di Asia telah biasa mengonsumsi gandum sebagai

bahan pangan pokok sejak 5000-6000 tahun yang lalu. Sebanyak hampir 1,8

milyar penduduk Asia Selatan dan Tiongkok, telah mengonsumsi pangan

berbahan tepung terigu sejak abad ke-2 Masehi ,

Usahatani padi-gandum yang dikelola secara intensif pada lahan yang

memiliki prasarana irigasi, menjadi penghidupan dan lapangan pekerjaan serta

pendapatan utama bagi ratusan juta petani miskin di Asia Selatan , Faktor yang mendukung keberlanjutan usahatani padigandum dalam skala kecil adalah: (1) kesesuaian regim suhu selama satu tahun

untuk pertumbuhan padi dan gandum, (2) tersedianya varietas-varietas padi

dan gandum yang berumur genjah, (3) tersedianya fasilitas irigasi, dan (4) pasar

yang masih terbuka serta konsumsi sereal (beras dan gandum) yang belum

sepenuhnya tercukupi. Pada sisi yang lain, terdapat indikasi pola tanam yang

sangat intensif padi-gandum telah memicu kelelahan lahan dan tanah

(soil fatigue) yang berdampak pada penurunan produktivitas tanah , menyebutkan faktor-faktor penentu

keberlanjutan sistem produksi padi-gandum di Asia Selatan selama ini adalah:

(1) kesesuaian suhu untuk pertumbuhan (2) cara penyiapan lahan yang relatif

sederhana, (3) tersedianya varietas yang sesuai untuk agroekosistem, (4)

ketepatan waktu tanam dalam mengoptimalkan pemanfaatan kelembaban

tanah, (5) tersedianya pupuk dengan harga murah, (6) tersedianya prasarana

irigasi dan pompa air tanah, dan (7) dikuasainya teknik pengendalian gulma,

hama dan penyakit. Namun di luar faktor ini , terdapat tekanan kebutuhan

pangan pokok yang menjadi pendorong utama terlestarikannya usahatani padigandum skala kecil di Asia Selatan dan Tiongkok.

Tingkat intensifikasi dalam sistem usahatani padi-gandum beragam antarwilayah dan antarpetani, yang dapat dipilah menjadi

tiga tipe ,

Keragaman tingkat intensifikasi usahatani ini mencerminkan

perbedaan kemampuan modal usaha dan kemajuan pelaku budi daya

pertanian. Hal ini dimungkinkan karena usahatani gandum skala kecil tidak

mempunyai keterkaitan atau kontrak produksi secara pasti dengan pihak

penggiling biji gandum. Petani skala kecil mempunyai kemandirian usaha,

termasuk petani gandum yang subsisten. Dari berbagai tingkat intensifikasi

ini , hasil yang diperoleh juga beragam dan hasil aktual selalu lebih rendah

dibandingkan dengan potensi hasil yang dapat diharapkan

Hasil padi dan gandum antarlokasi sangat beragam. Pada masing-masing

lokasi, hasil yang diperoleh jauh lebih rendah dari potensi hasil yang mungkin

dapat diperoleh. Hasil padi berkisar antara 26-52% dari potensi hasilnya,

terbanyak pada 30%. Hasil gandum lebih rendah dibandingkan hasil padi, berkisar

antara 16-54% dari potensi hasilnya. Hasil yang beragam ini tidak

mencerminkan keragaman tingkat intensifikasi, karena data pada Tabel 5

diperoleh dari rata-rata propinsi yang menerapkan tingkat intensifikasi yang

beragam.

Perdagangan Gandum

Dari total produksi 855 juta ton gandum di dunia setiap tahun, hanya sekitar

20% yang masuk ke pasar internasional. Pasokan gandum ke pasar internasional

berfluktuasi dari 100 juta ton hingga 170 juta ton. Kekeringan di negara-negara

produsen utama gandum sering menjadi penyebab turunnya pasokan gandum

ke pasar internasional . Dari stok gandum di pasar

dunia ini , negara kita mengimpor 7 juta ton setiap tahun, menjadikan

negara kita sebagai negara pengimpor gandum kelima besar di dunia. Negara

pengekpor utama gandum adalah Amerika Serikat, Argentina, Australia, Kanada

dan Uni Eropa (Tabel 6). Amerika Serikat merupakan pengekspor gandum

terbesar, sekitar sepertiga dari pangsa total ekspor gandum dunia.

Dibandingkan dengan stok beras yang diperdagangkan di pasar internasional

yang hanya 36,4 juta ton, stok gandum mencapai 467% atau 4,5 kali lebih banyak.

Di sebagian negara di dunia, gandum menjadi bahan pangan pokok warga .

negara kita sebagai negara importir gandum kelima terbesar dunia tidak

memposisikan gandum sebagai pangan pokok, hanya sebagai pangan

komplementasi. Oleh karena itu, impor gandum negara kita seyogianya dibatasi,

tidak lebih dari 5 juta ton per tahun, atau secara berangsur dikurangi menjadi 3

juta ton per tahun.

Secara umum harus diakui bahwa negara tropikal negara kita bukan wilayah

yang sesuai untuk memproduksi gandum. Tanaman gandum memerlukan suhu

yang sejuk dari sejak stadia perkecambahan hingga stadia penyerbukan bunga

dan pengisian biji. Pada periode stadia pertumbuhan ini tanaman gandum

memerlukan suhu di bawah 200

C. Pada stadia pengisian biji hingga biji matang

fisiologis (biji terbentuk penuh), tanaman gandum memerlukan suhu di atas

200

C tetapi kurang dari 300

C. Selanjutnya pada stadia pematangan hingga

pengeringan biji dan masa panen, diperlukan suhu agak tinggi dan udara dengan

kelembaban rendah (50-70%). Sebenarnya kelembaban udara rendah

diperlukan sejak pembentukan anakan, pembungaan hingga panen, agar

tanaman tidak peka terhadap penyakit daun.

Lahan pertanian di negara kita tidak memenuhi persyaratan agroklimat

ini , kecuali di dataran tinggi 1.000 m dpl yang kelembaban udaranya

rendah, seperti di Tosari pada lereng gunung Bromo, Jawa Timur. Kelembaban

yang rendah diperoleh dari kondisi curah hujan yang rendah, yang berarti

kelembaban tanah juga rendah. Dengan demikian, wilayah dataran tinggi yang

curah hujannya rendah memerlukan suplementasi irigasi untuk dapat ditanami

gandum dengan hasil yang baik. Prospek usahatani gandum di negara kita

memang kurang cerah, karena ketiadaan lahan yang memiliki sifat agroklimat

yang sesuai. Introduksi gandum pada lahan sawah dataran rendah, mengikuti

pola tanam padi-gandum seperti di India, tidak memungkinkan karena suhu

harian terlalu tinggi bagi pertumbuhan tanaman. Lereng pegunungan atau

dataran tinggi di atas 750 m dpl pada umumnya telah dimanfaatkan untuk

budidayanya sayuran yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi

Namun penelitian belum dilakukan dengan tuntas dan belum konklusif.

Langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan gandum di negara kita

adalah sebagai berikut:

(1) Mengidentifikasi lokasi yang mempunyai iklim yang sesuai untuk

pertumbuhan gandum.

(2) Menganalisis apakah tanaman gandum layak secara ekonomis

dikembangkan di lokasi yang telah diidentifikasi.

(3) Apakah terdapat tanaman alternatif yang sesuai ditanam pada “lokasi

gandum” pada butir (1) yang berpotensi sebagai kompetitor.

(4) Menginventarisasi luas lahan yang memenuhi persyaratan butir (1), (2) dan

(3).

(5) Menyiapkan benih varietas unggul yang telah dilepas, apabila lahan yang

sesuai tersedia.

(6) Menyiapkan petani untuk menguasai teknik budi.daya gandum.

(7) Merencanakan alur pengolahan hasil panen dan menata pemasaran hasil

panen petani.

(8) Menyosialisasikan pemakaian produk tepung yang berasal dari gandum

produksi dalam negeri.

Tanpa didahului oleh langkah-langkah ini maka pengembangan

gandum di negara kita nampaknya hanya sebatas harapan dan wacana.

Gandum atau terigu sudah menjadi bahan pangan utama di negara kita . Pada

saat ini sebagian besar penduduk negara kita telah mengkonsumsi roti dan mie

berbahan baku tepung terigu sebagai bahan pangan pokok kedua setelah beras.

Pola konsumsi pangan beras-terigu menyebar ke seluruh wilayah, baik di

perkotaan maupun pedesaan, sehingga dapat dikatakan diversifikasi pangan

berbasis gandum secara nasional sudah terjadi. Konsekuensinya, Indoensia

menjadi salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Pada tahun

2010 negara kita menjadi negara pengimpor terigu terbesar ke-4 di dunia, dengan

volume impor 5,6 juta ton. Pada tahun 2011 negara kita sudah menjadi negara

pengimpor terigu terbesar ke-2 di dunia dengan volume impor 6,2 juta ton dan

pada tahun 2013 meningkat menjadi 7 juta ton (Aptindo 2013). Asosiasi Produsen

Terigu negara kita (Aptindo) memperkirakan permintaan gandum akan melonjak

tajam hingga 10 juta ton per tahun dalam satu dekade ke depan. Bila negara kita

masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tentu

akan menyedot devisa yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi

ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi negara kita

mengembangkan gandum di dalam negeri mendukung ketahanan pangan

berbasis tepung walaupun komoditas ini merupakan tanaman subtropis.

Sebenarnya gandum sudah dikembangkan di negara kita namun belum

dapat bersaing dengan komoditas lain, baik kualitas maupun ekonomi. Gandum

sudah dikembangkan sejak tahun 2001 di tujuh provinsi, yaitu Sumatera Barat,

Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan

Sulawesi Selatan (Baga dan Puspita 2013), namun dalam perkembangannya

sampai dengan saat ini areal tanam gandum semakin menurun. Hal ini

disebabkan karena tanaman ini belum memberikan keuntungan yang layak

secara ekonomis mengingat produksinya yang masih rendah akibat belum

adanya varietas yang mampu berproduksi tinggi, hama dan penyakit tanaman

banyak, khususnya cendawan, kesiapan benih kurang, alat pascapanen

penyosoh dan penepung belum tersedia, sehingga kualitas hasil gandum di

negara kita belum dapat menyaingi kualitas gandum impor. Dukungan dan

kerjasama antara pemerintah dan swasta diperlukan agar petani dapat

meningkatkan produksi gandum. Dalam hal ini swasta menjadi off taker untuk

menampung produksi petani. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keberhasilan

pengembangan gandum dapat dilakukan melalui keterpaduan antara subsistem

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, agar gandum dapat

menguntungkan petani

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan

pangan bisa dicapai, baik dengan memproduksi sendiri maupun melalui impor.

Salah satu komitmen penting pemerintah adalah tidak dengan mudah

melakukan impor pangan. Komitmen ini perlu disertai dengan komitmen untuk

memanfaatkan sumber daya lokal atau indigenous. Prinsipnya adalah

mendorong pengembangan gandum di negara kita sesuai dengan UU 12 tahun

1992 dan undang-undang pangan.

Tantangan pengembangan gandum di Indoensia adalah menghasilkan

inovasi yang menguntungkan petani. Inovasi seperti varietas unggul yang

berproduksi tinggi dan dapat bersaing dengan komoditas lain menjadi sangat

penting. Kemudian bagaimana agar gandum dapat memberikan nilai tambah

dan kemudahan dalam prosesingnya sehingga dapat dilaksanakan petani

setempat atau kemudahan dalam memasarkan produk gandum itu sendiri.

Untuk itu, Badan Litbang Pertanian telah membuat konsosrsium antara lembaga

peneltian, perguruan tinggi dan warga sehingga dihasilkan varietas unggul

dan dirumuskan kebijakan pengembangan gandum di negara kita . Tulisan ini

menguraikan kebijakan impor, pengalaman dan kebijakan pengembangan

gandum di Indoneia.

KEBIJAKAN IMPOR GANDUM

Impor gandum cenderung meningkat dari tahun ke tahun karena meningkatnya

permintaan akibat peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan warga

negara kita . Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan berbasis terigu selama

ini dipenuhi dari Impor. Jumlah impor yang sangat besar ini membuka

peluang bagi pengembangan gandum di negara kita

negara kita juga sudah mengekspor gandum dalam bentuk tepung terigu

dan bahan olahan seperti tepung, mie instan, roti, dan biskuit ke berbagai negara

di Asia. Nilai ekspor terigu dan bahan olahan ini pada tahun 2012 mencapai

US $. 541.758.000

Kebijakan impor gandum untuk diproses menjadi tepung terigu di negara kita

sesungguhnya telah meredupkan usaha pengembangan budi daya gandum.

Pada zaman Orde Baru, negara kita kesulitan devisa dan volume beras yang

diperdagangkan di dunia menipis. Untuk menghindari ketergantungan terhadap

beras yang harganya tidak stabil dan stoknya terbatas maka pemerintah intensif

memperkenalkan terigu dengan pertimbangan harga gandum lebih stabil di

pasaran dunia dan volume yang diperdagangkan cukup banyak dan beras dapat

disubstitusi dengan terigu.

Amerika Serikat berperan dalam kebijakan ini dengan memberikan bantuan

pinjaman lunak untuk impor terigu. Amerika Serikat juga mengirimkan para

ahli pangan ke negara kita untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di

lembaga pemerintah. Pada periode 1968-1973, total impor gandum mencapai

3,3 juta ton atau 61% pangsa pasar di negara kita dan sekitar 89% dijual secara

konsensi Pemerintah juga memberikan subsidi gandum yang

cukup tinggi melalui subsidi impor dan penyaluran. Pada tahun 1976/1977,

subsidi riil mencapai Rp. 3 miliar dan tahun pada 1978/1979 meningkat menjadi

Rp. 17 miliar. Bahkan pada tahun 1990an, pemerintah memberikan subsidi

kepada produsen mie instan sebesar Rp. 760 miliar setiap tahun. Kebijakan lain

adalah menjual terigu dengan harga murah, sekitar 50% lebih rendah dari harga

internasional (Sawit 2003). Selain itu juga terjadi monopoli dalam pengolahan

dan tataniaga terigu oleh pihak tertentu.

Pada tahun 1998, hampir semua bentuk subsidi dan pembatasan impor

dihapus. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah negara kita dengan IMF

ditetapkan bea masuk impor 5%, yang dituangkan ke dalam Keppres No. 45.

Kebijakan ini dicabut dan sejak Maret 2002 bea masuk menjadi 0%.

negara kita termasuk negara yang paling liberal di bidang gandum dibanding

negara Asia lainnya. Sebagai gambaran pada tahun 2000, Thailand, Filipina dan

Srilanka menetapkan bea masuk berturut-turut 40%, 7% dan 25%, karena

desakan dari para pengusaha asosiasi industri pangan yang menggunakan

bahan baku gandum/tepung terigu untuk menerapkan bea masuk antidumping

pada tepung terigu (harga tepung terigu yang dijual ke negara kita diduga dengan

harga murah). Pada awal April 2003 pemerintah menetapkan bea masuk tepung

terigu 5% (Sawit 2003).

Potensi lahan untuk pengembangan gandum di negara kita masih luas mengingat

tanaman ini dapat dibudidayakan di lahan kering, dataran tinggi dengan

ketinggian > 800 m dpl dan suhu 15-250

C, mencapai 1.453.800 ha (BBSDLP

2008). Saat ini agroekosistem ini ditanami sayuran dan kentang. Dataran

tinggi dapat dibudayakan dengan tanaman gandum karena tanaman gramine

lainnya seperti padi tidak dapat memberi hasil optimal, khususnya pada

ketinggian lokasi di atas 1.200 m dpl. Di samping itu, penanaman gandum dapat

memutus siklus hama penyakit dan menyediakan biomas bagi budi daya

tanaman sayuran dan kentang. Bila potensi ini dimanfaatkan secara optimal

maka peluang pengembangan gandum dalam negeri cukup luas. Potensi

pengembangan gandum secara nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengalaman Pengembangan

Kementerian Pertanian mulai merintis pengembangan gandum pada tahun

2001, dalam bentuk demonstrasi area di enam provinsi (Sumatera Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tengga Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi

Selatan) menggunakan benih galur asal India CIMMYT, dengan hasil yang cukup

menggembirakan. Hal ini mendapat respon yang cukup baik dari petani dan

pemerintah daerah.

Panen perdana gandum dilakukan pada tahun 2002 oleh Menteri Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec, di Tosari, Pasuruan Jawa Timur. Pada

kesempatan ini Mentan mencanangkan dalam waktu 5 tahun area tanam

gandum bisa mencapai 1 juta hektar dan ke depan negara kita tidak perlu lagi

mengimpor gandum, karena daerah potensial untuk pengembangan gandum

masih banyak di negara kita . Pernyataan Mentan ini sampai saat ini belum

dapat diwujudkan. Keberhasilan uji coba pengembangan gandum ditandai oleh

dilepasnya galur DWR 162 menjadi varietas Dewata dan galur asal CIMMYT

menjadi varietas Selayar oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih,

M.Ec. Sebelumnya, pemerintah juga telah melepas varietas gandum dengan

nama Nias dan Timor.

Dalam kurun waktu 2001-2004, pengembangan gandum telah dilakukan di

berbagai daerah yang memiliki kondisi iklim yang sesuai. Daerah yang potensial

untuk pengembangan gandum antara lain Provinsi NAD, Sumbar, Jambi, Sumsel,

Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.

Daerah yang melakukan demarea di antaranya Kecamatan Tosari,

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang merupakan lokasi pengembangan

gandum yang paling berhasil. Lokasi ini ditetapkan sebagai sentra gandum.

Salah satu sebab mengapa pengembangan gandum di Kecamatan Tosari dinilai

berhasil karena petani merasa penanaman gandum dapat memutus siklus hama

kentang yang merupakan komoditas andalan daerah ini , sekaligus dapat

meningkatkan produksi kentang pada musim berikutnya. Hamparan gandum

di Tosari telah membuka cakrawala dunia bahwa gandum negara kita tidak kalah

dari gandum yang berasal dari daerah subtropis, produktivitas cukup tinggi

dan pertumbuhan tanaman bagus. Titik terang diversifikasi pangan yang selama

ini dicanangkan oleh pemerintah mulai terbuka. Pengembangan gandum di

Kecamatan Tosari ini pernah ditinjau oleh beberapa ahli gandum dari Institute

Agricultural Research of India (IARI) untuk melakukan identifikasi kesesuaian

lahan dan agroklimat di negara kita . Pada tahun 2004 para ahli dari IARI melatih

para peneliti gandum dari beberapa Perguruan Tinggi di negara kita yang

memproduksi benih gandum, diantaranya Universitas Kristen Satya Wacana.

Program pengembangan gandum di negara kita tidak ditujukan untuk

menggantikan tanaman utama yang sudah ada, tetapi diarahkan untuk

pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini tidak diusahakan secara intensif dan

untuk memutus siklus hama dan penyakit tanaman.

Pengembangan gandum diharapkan akan menumbuhkan industri tepung

dan industri rumah tangga di perdesaan untuk memenuhi kebutuhan pangan

berbasis tepung-tepungan di wilayahnya. Pengembangan gandum dilakukan

secara terprogram dan skala cukup luas dengan dukungan APBN sejak tahun

2004 melalui Program Gandum Berkibar. Lokasi pengembangan gandum antara

lain Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Nusa

Tenggara Timur (Direktorat Budi Daya Serealia 2003).

Sumatera Barat

Potensi lahan kering dataran tinggi (> 800 m dpl) di Provinsi Sumatera Barat

seluas 1.816 ha, yang sudah ditanami sayuran dan kentang. Peluang

pengembangan gandum di Provinsi Sumatera Barat ada di beberapa daerah

seperti di Kabupaten Solok seluas 1.477 ha, Kabupaten Tanah Datar 57 ha,

Kabupaten Agam 191 ha, dan Kabupaten Solok Selatan 91 ha.

Pada tahun 2011 Universitas Andalas bekerja sama dengan Republik Slovakia

melakukan uji multilokasi gandum di Kabupaten Solok, Solok Selatan, Agam,

dan Tanah Datar di sembilan lokasi dengan ketinggian empat bervariasi antara

570-1.600 m di atas permukaan laut. Kesembilan lokasi ini adalah Nagari

Pekonina (980 m dpl), Golden (987 m dpl), Sukarami (1.048 m dpl), Alahan

Panjang (1.616 m dpl), Koto Ilalang (1.200 m dpl), Balingka (1.040 m dpl),

Rambatan (570 m dpl), Sumanik (800m dpl), dan Tabek Patah (1.000 m dpl).

Pada tahun 2012, pengembangan gandum menempati lahan seluas 4 ha di

Alahan Panjang, Kabupaten Solok, yang ditanam pada bulan Juli 2012. Untuk

perbanyakan benih, telah ditanam gandum seluas 3.000 m2

pada bulan Februari

2012.

Bengkulu

Potensi lahan kering dataran tinggi (> 800 m dpl) di Provinsi Bengkulu seluas

523 ha, yang biasanya ditanami kentang dan sayuran. Lahan ini memiliki peluang

untuk pengembangan gandum dengan pola tanam kentang – gandum, terdapat

di Kabupaten Rejang Lebong seluas 427 ha, dan Kabupaten Kepahiang seluas

96 ha.

Pada tahun 2011 lahan ini sudah ditanami gandum oleh kelompok

tani penerima Bantuan Sosial (Bansos) Dem Farm Gandum yang dibiayai dari

APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Anggaran Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Daerah pengembangan berlokasi

di Kecamatan Bermani Ulu dan Kelurahan/Desa Kampung Melayu dengan

Kelompok Tani Dwi Lestari seluas 10 ha.

Namun hasil pertanaman belum sesuai dengan harapan karena faktor iklim

yang tidak menentu dan tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat.

Akhirnya petani kurang berminat mengusahakan tanaman gandum, apalagi

pemasarannya sulit, tidak seperti sayuran dan komoditas lainnya.

Jawa Barat

Potensi lahan kering dataran tinggi (> 800 m dpl) di Provinsi Jawa Barat seluas

13.553 ha, mempunyai peluang untuk ditanami gandum, di Kabupaten Bogor

terdapat 5 ha, Sukabumi 11 ha, Cianjur 45 ha, Bandung 5.606 Ha, Garut 6.442 ha,

Ciamis 11 ha, Kuningan 27 ha, Majalengka 929 ha, Sumedang 76 ha, dan Bandung

Barat 401 ha.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengembangan gandum yang difasilitasi

melalui Dana Tugas Pembantuan di Desa Citama Kecamatan Nagreg, Kabupaten

Bandung, seluas 10 ha, dilaksanakan oleh kelompok tani Mekar Tani. Namun

hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan karena disamping benih sulit

didapat juga terjadi musim kemarau berkepanjangan sehingga mempengaruhi

produksi.

Perkembangan budi daya gandum di Kabupaten Bandung belum

menunjukkan kemajuan walaupun telah dikenal oleh para petani. usaha

pengembangannya akan terus dilakukan dalam usaha mendukung program

ketahanan pangan.

Jawa Tengah

Potensi lahan kering dataran tinggi (1.800 m dpl) di Provinsi Jawa Tengah seluas

17.499 ha, yang ditanami kentang, lahan yang berpeluang ditanami gandum

terdapat di 14 Kabupaten. Daerah yang sudah pernah mengembangkan gandum

di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Banjarnegara, Karanganganyar,

Semarang, dan Temanggung. Pada tahun 2012 dialokasikan pengembangan

gandum melalui APBD Provinsi Jawa Tengah di dua Kabupaten seluas 50 ha

masing-masing 10 ha di Kabupaten Karanganyar dan 40 ha di Kabupaten

Banjarnegara.

Pada tahun 2011, Kabupaten Banjarnegara memperoleh alokasi

pengembangan gandum dari APBD I Provinsi seluas 5 ha, yang dilaksanakan di

Desa Karangtengah Kecamatan Batur. Pada tahun 2012 Kabupaten

Banjarnegara memperoleh alokasi anggaran dari APBD I Provinsi untuk

pengembangan gandum seluas 40 ha di Desa Batur, Desa Pekasiran, Desa

Kepakisan, Desa Karangtengah dan Desa Bakal Kecamatan Batur, Desa Gembol,

Desa Sarwodadi dan Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, serta Desa Balun

dan Desa Kesimpar, Kecamatan Wanayasa.

Hasil panen yang bagus dan kenyataan bahwa pengembangan gandum

dapat mengurangi penyakit pada kentang, serta adanya permintaan/tersedianya

pasar bagi hasil panen ternyata meningkatkan motivasi petani di Kabupaten

Banjarnegara untuk mengembangkan gandum lebih luas.

Jawa Timur

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa

Timur umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata

1.900 mm per tahun, dengan musim hujan 100 hari. Suhu berkisar antara 21-

34oC. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan ada beberapa daerah

yang suhunya mencapai minus 4oC yang memicu turunnya salju. Potensi

lahan kering dataran tinggi Provinsi Jawa Timur seluas 8.561 ha, umumnya

dimanfaatkan untuk budi daya kentang dan berpeluang untuk pengembangan

tanaman gandum dengan pola tanam kentang-gandum, yaitu di Kabupaten

Pasuruan seluas 3.591 ha dan Kabupaten Probolinggo 3.148 ha, Kabupaten

Lumajang 492 ha, dan Kabupaten Malang 751 ha.

Pengembangan gandum di Tosari sampai saat ini masih berlanjut. Pada

tahun 2011 Kecamatan Tosari dan Podokoyo di Kabupaten Pasuruan mendapat

bantuan pengembangan gandum melalui Counterpart Fund Second Kennedy

Round (CF-SKR) seluas 100 ha, yang dilaksanakan oleh tiga kelompok tani,

yaitu Kelompok Tani Sumber Makmur I di Desa Podokoyo Kecamatan Tosari

seluas 25 ha, Kelompok tani Tani Makmur II di Kecamatan Podokoyo seluas 25

ha, dan kelompok Tani Barokah Karya Mandiri seluas 50 ha.

Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada ketinggian 400-800 m dpl, kisaran

suhu 10-25oC, pH tanah 6,5-7,1 dengan foto periode yang lama, rata-rata curah

hujan 350-1.250 mm.

Potensi lahan kering dataran tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas

129 ha, yang ditanami sayur-sayuran dan mempunyai peluang untuk ditanami

gandum dengan pola tanam sayur-gandum yang terdapat di Kabupaten Timor

Tengah Selatan seluas 37 ha dan Kabupaten Ngada 31 ha, Kabupaten Sumba

Timur 19 ha, dan Kabupaten Sumba Tengah 9 ha.

Pengembangan melalui Kemitraan

Pada tahun 2012-2014 pengembangan gandum difokuskan pada kegiatan

fasilitasi kemitraan melalui dana dekonsentrasi di 12 propinsi: 1) Jawa Barat; 2)

Jawa Tengah; 3) D.I. Yogyakarta; 4) Jawa Timur; 5) Sulawesi Selatan; 6) Nusa

Tenggara Barat; 7) Nusa Tenggara Timur dan 8) Maluku; 9) Sulawesi Selatan; 10)

Sulawesi Utara; 11) Sulawesi Tenggara dan 12) Sulawesi Barat. Fasilitasi kemitraan

ini diharapkan meningkatkan minat pengusaha lokal, kelompok tani pengelola,

petugas lapangan Dinas Tanaman Pangan Provonsi dan Kabupaten untuk

berdiskusi dan mencari solusi permasalahan yang ada.

Tujuan dari fasilitasi kemitraan antara lain (1) meningkatkan koordinasi dan

keterpaduan pelaksanaan produksi komoditas gandum antara pusat, provinsi

dan kabupaten/kota dalam mendukung usaha peningkatan ketahanan pangan

melalui diversifikasi pangan, (2) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

petani serta mempercepat penerapan teknologi budi daya gandum melalui

kemitraan antara swasta dan petani pelaksana, (3) meningkatkan pendapatan

petani melalui peningkatan produksi, mutu hasil dan nilai tambah, (4)

menumbuhkan kemitraan antara petani dengan industri pengguna tepung

terigu atau dengan pengusaha.

DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GANDUM

Sebelum 2014

Kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan gandum antara lain

dilakukan melalui demarea berupa bantuan paket teknologi budi daya (saprodi

lengkap) yang tersebar di beberapa provinsi pada kabupaten yang berpotensi

secara agroklimat cocok untuk budi daya gandum. Selain itu juga dilaksanakan

pelatihan petugas dalam rangka adopsi teknologi budi daya sampai dengan

pascapanen, pewarga an pengolahan hasil melalui demonstrasi

pengolahan, pemberian alat penepung gandum skala rumah tangga, bimbingan

kepada petugas dan petani dan media publikasi.

Di samping itu Ditjen Tanaman Pangan telah bekerja sama dengan beberapa

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dalam rangka pengembangan

teknologi budi daya dan penyiapan benih gandum antara lain, dengan Institut

Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Kristen Satya Wacana, dan

Universitas Slamet Riyadi.

Pada tahun 2005 telah dilaksanakan pelatihan untuk petugas pengembangan

gandum, yang merupakan wakil dari provinsi dan kabupaten pelaksana

pengembangan gandum. Pelatihan yang dilaksanakan di Kecamatan Tosari,

Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan materi teori dan praktek

lapangan, serta demo masak dari salah satu stake holder yang bergerak di bidang

pertepungan nasional. Demo masak adalah membuat beberapa pangan

alternatif berbasis gandum, dengan memperlihatkan beberapa keunggulan

gandum produksi Tosari dibandingkan dengan tepung terigu yang bahan

bakunya berasal dari impor.

Pada tahun 2007 kembali diadakan pelatihan petugas pengembangan

gandum dengan tema Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Ciawi, Kabupaten

Bogor. Pelatihan diikuti oleh petugas dari pusat dan daerah. Selain materi yang

diberikan di ruangan, peserta juga mendapat materi lapangan (field trip) dengan

mengunjungi salah satu lokasi kebun percontohan gandum Perguruan Tinggi

di Bandung.

Pengembangan gandum melalui demarea di beberapa propinsi, meliputi

Propinsi: Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa

Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung pengembangan gandum selain dengan

membudidayakan varietas gandum dataran tinggi yang ada saat ini, PATIR BATAN

(Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional)

dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan

Perguruan Tinggi telah melakukan uji multilokasi varietas gandum pada dataran

rendah-medium, sehingga pengembangannya diharapkan dapat lebih luas tidak

saja pada lokasi dengan ketinggian > 800 m dpl, tetapi juga pada lahan kering

dataran medium.

Masa Datang (2015-2019)

Program pengembangan gandum berdasarkan Renstra 5 tahun ke depan (2015-

2019) mengalokasikan dana bansos yang selama ini terputus yang

memicu budi daya gandum mulai menurun. Bantuan sosial akan

dilaksanakan tiap tahun berupa demarea pada provinsi dan kabupaten yang

mempunyai potensi pengembangan. Demarea gandum diharapkan sebagai

show window bagi kelompok tani sekitarnya dan kelompok tani di daerah lain.

Sasaran luas panen, produktivitas, dan produksi gandum pada tahun 2015-

2019 terlihat pada Tabel 2.

usaha pencapaian produksi gandum dilakukan melalui:

1. Ekstensifikasi (sosialisasi pada daerah baru)

Gandum mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, mengingat

potensi lahan kering maupun lahan marginal masih cukup luas. usaha

pengembangan pada daerah-daerah bukaan baru dilakukan melalui

identifikasi wilayah, dan sosialiasi komoditas gandum.

2. Pengembangan daerah binaan

Pengembangan daerah binaan dilakukan di lahan milik petani yang sudah

terbiasa melakukan budi daya gandum. usaha pengembangan ini dilakukan

dengan perluasan areal tanam menuju pada usahatani yang memenuhi

skala ekonomi. Selain itu perlu pengawalan areal tanam seluas 30%, untuk

produksi benih bagi pertanaman tahun berikutnya oleh BPSB, BPTP dan

Perguruan Tinggi setempat, atau penyiapan benih melalui APBD (agar

provinsi dan kabupaten mengalokasikan dana untuk pengawalan ini ).

3. Pengembangan sentra produksi

Pengembangan sentra produksi merupakan usaha pengembangan

usahatani yang memenuhi skala ekonomi, sehingga memungkinkan

tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha-usaha agribisnis

berkelanjutan. Pengembangan sentra produksi dilakukan dengan

pendekatan: (a) pengembangan sentra produksi berskala ekonomis

berbasis kabupaten andalan, (b) pemantapan peran kelembagaan dalam

rangka penguatan modal usaha, (c) kegiatan yang dikembangkan dalam

subsistem budi daya di sentra produksi perlu dipadukan dengan subsistem

lainnya seperti penyediaan infrastruktur, pengelolaan industri pedesaan,

pemasaran dan lain-lain, sehingga tercipta keterpaduan dan keharmonisan

pengembangan agribisnis secara utuh.

Penguatan kelembagaan

Strategi pengembangan komoditas gandum melalui penguatan

kelembagaan meliputi: (a) penguatan Kelompok tani/Gapoktan gandum,

(b) penangkar benih, ketersediaan benih yang terbatas sehingga perlunya

pemberdayaan penangkar benih melalui dukungan dana APBD dan

kemitraan usaha untuk penyiapan kebutuhan benih, (c) asosiasi pengguna

tepung, (d) kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, serta (d)

lembaga pembiayaan usahatani seperti KUR.

KESIMPULAN

Impor gandum cenderung meningkat dari tahun ke tahun, karena meningkatnya

permintaan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan berbasis terigu yang

selama ini seluruhnya dipenuhi dari Impor. Jumlah impor yang sangat besar

ini membuka peluang bagi pengembangan gandum di negara kita .

Peluang pengembangan gandum cukup terbuka, terutama dalam hal

kesiapan sumberdaya alam dan sumber daya manusia serta kesesuaian

agkroklimat dan sosial budaya, terlebih bila didukung oleh keterbukaan pasar,

iklim usaha dan aspek pendukung lainnya. Respon posititif dan dukungan moril

maupun materil dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk

merealisasikan pengembangan gandum.

Keberhasilan pengembangan gandum lokal dapat tercapai apabila seluruh

instansi terkait dan faktor-faktor pendukung berada dalam kondisi ideal dan

optimal. Asumsi kondisi ideal antara lain tersedianya infrastruktur pertanian,

benih, pupuk, sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,

teknologi dan pemasaran serta jaminan harga yang memadai. Oleh karena itu

perlu adanya dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk

mendorong pengembangan gandum agar lebih bernilai ekonomis.

Peran aktif petugas ditingkat lapang merupakan unsur yang paling penting

dalam mengembangkan gandum, karena budi daya gandum merupakan hal

yang baru bagi petani. Oleh karena itu diperlukan kerja keras para petugas

untuk membuka cakrawala petani bahwa gandum dapat dibudidayakan

sebagai komoditas pangan alternatif di negara kita .

Sebagai komoditas pangan alternatif, gandum memiliki prospek cukup

besar untuk dikembangkan di dalam negeri. Selama ini kebutuhan tepung terigu

dalam negeri dipenuhi seluruhnya dari impor.

Gandum (Triticum aestivum L) adalah serealia dari famili Graminae (Poaceae)

yang merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras.

Gandum bukan merupakan tanaman asli negara kita , sehingga keragaman

genetik tanaman yang tersedia sangat terbatas. Gandum adalah tanaman daerah

beriklim sedang yang berasal dari Asia Kecil dan Mesopotamia (Klages 1958).

Untuk dapat berproduksi dengan baik, gandum memerlukan lingkungan

tumbuh dengan temperatur yang berkisar antara 10-25°C dan curah hujan 350-

1250 mm selama siklus hidupnya. Tanah yang ideal untuk tanaman gandum

adalah dengan pH 6-8. Fotoperiode tanaman gandum tergolong panjang, tetapi

sekarang banyak dikembangkan gandum dengan syarat tumbuh fotoperiode

11-13 jam/hari (Feldman 1979). Daerah budi daya gandum terdapat dalam

kawasan 300-600 LU dan 270-400 LS dengan ketinggian tempat mulai dekat

permukaan laut sampai lebih dari 3.600 m dpl .

Berdasarkan sifat ekologis di atas maka tanaman gandum cocok

dikembangkan di lndonesia pada dataran sedang maupun dataran tinggi.

Idealnya penanaman dilakukan menjelang musim kemarau sehingga tahap

pematangan jatuh pada musim kemarau, karena pada bulan pertama dan

kedua diperlukan air dengan distribusi yang merata dalam jumlah yang cukup

untuk pembentukan tunas dan tahap primordia. Pada bulan ketiga, mulai tahap

pematangan, tanaman tidak memerlukan banyak air. Tanaman gandum tidak

toleran genangan air yang berlebihan. Pada tahap generatif atau biji sudah masak

fisiologis, tanaman diusahakan untuk bebas dari hujan, karena biji akan

berkecambah di dalam malai.

negara kita merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang mengimpor

gandum setelah Mesir dan Itali. Pada tahun 2011 impor gandum nasional

mencapai 6,3 juta ton dan meningkat menjadi 7,4 juta ton pada tahun 2014.

Pada tahun 2020 impor gandum negara kita diprediksi akan mencapai 10 juta

ton (Agri Xchange 2016). Makin membengkaknya impor gandum berkaitan

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berkembangnya diversifikasi

pangan, dan belum adanya terobosan pengembangan komoditas ini di

negara kita .

Mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan gerakan penanaman gandum

secara massal. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan

terhadap gandum impor yang terus meningkat. Jika pengembangan gandum

di negara kita bisa berjalan, maka ketergantungan pada gandum impor bisa

dikurangi.

Hambatan yang perlu diatasi dalam pengembangan gandum di negara kita

diantaranya sebagian besar petani belum mengenal budi daya gandum, dan

belum adanya jaminan pasar untuk produk gandum lokal yang dihasilkan.

Prospek pengembangan gandum perlu ditinjau dari berbagai aspek baik teknis,

sosial, ekonomis maupun politis.

Sejak jaman kolonial Belanda hingga tahun 1980an sebagian warga

negara kita sudah mengenal tanaman gandum. Menurut Simanjuntak (2002),

hasil-hasil penelitian gandum sebelum tahun 1980an sampai sekarang tidak

diketahui dengan jelas. Oleh karena itu penelitian gandum di negara kita

tampaknya harus dimulai dari awal kembali. Tulisan ini menguraikan dinamika

penelitian gandum di negara kita .

KILAS BALIK PERKEMBANGAN INOVASI GANDUM

Periode 1945-1980

Penanaman gandum di negara kita sudah dimulai pada awal abad Ke-20 secara

terbatas di Jawa, yaitu di Pengalengan (Jawa Barat), Dieng (Jawa Tengah), Tengger

(Jawa Timur), dan Amanumbang. Heyne (1927) melaporkan keberhasilan

penanaman gandum di beberapa tempat di negara kita , seperti dataran tinggi

Karo, Sumatera Utara, Pengalengan, Dieng, Kupang, dan Timor Timur.

Pengembangan gandum di negara kita dimulai sejak Kementerian Pertanian

dipimpin oleh Prof. Dr. Thoyib Hadiwijaya dengan membentuk Tim Inti Uji

Adaptasi Gandum pada tahun 1978. Lokasi uji coba terletak di Kabanjahe,

Sumatera Utara, pada ketinggian 800 m dpl Benih yang digunakan berasal dari

CIMMYT, Meksiko, dengan produktivitas 4 ton/ha (Ditjen Bina Produksi

Tanaman Pangan 2001 dalam Puspita 2009). Pengembangan uji adaptasi

ini tidak berlanjut karena tidak mendapat dukungan yang komprehensif

dari pemerintah. Oleh karena itu luas areal pertanaman gandum di negara kita

tidak pernah berkembang, dan tidak pernah melampaui 2.000 hektar per tahun

(Simanjuntak 2002).

Periode 1981-1994

Dalam rangka mencari peluang pengembangan gandum di negara kita , sejak

tahun 1981 Badan Litbang Pertanian telah melakukan penelitian tanaman

gandum di Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan) Sukarami (sekarang BPTP

Sumatera Barat). Penelitian umumnya bersifat pengujian adaptasi plasma nutfah

gandum diintroduksi dari berbagai negara. Dari sejumlah plasma nutfah

introduksi ini , beberapa di antaranya menunjukkan keragaan dan daya

adaptasi yang cukup baik pada lahan sawah dataran tinggi . Plasma

nutfah introduksi yang terpilih dilanjutkan dengan pengujian pada berbagai

tingkat elevasi, kelembaban, jumlah dan penyebaran curah hujan sebelum

dilepas menjadi varietas unggul.

Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan tanaman gandum dapat

tumbuh dan berproduksi dengan baik pada dataran sedang (350-700 m dpl)

sampai dataran tinggi (800-1.300 m dpl); pertumbuhan dan produksi tertinggi

terdapat di dataran tinggi (Jusuf et al. 1993). Azwar (1984) dan Azwar et al.

(1989) meneliti pengaruh ketinggian tempat (elevasi) terhadap pertumbuhan

dan hasil gandum pada lingkungan tropis di Sumatera Barat dan Filipina

menggunakan 25 varietas gandum. Penggabungan hasil penelitian ini dengan

penelitian lain diketahui daya adaptasi tanaman gandum dari dataran rendah

sampai dataran tinggi 1.300 m dpl Salah satu parameter adaptasi yang digunakan

adalah hasil biji kering di tiap lokasi

Secara teoritis, pada kondisi tanpa gangguan hama dan penyakit, produksi

gandum berhubungan linier dengan ketinggian tempat. Akan tetapi, walaupun

terdapat kecenderungan peningkatan produksi menurut elevasi, faktor lain

terlihat cukup mempengaruhi hasil. Di antara faktor ini , ketepatan waktu

tanam dan gangguan penyakit karat yang disebabkan oleh cendawan Fusarium

sp. merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

Pada dataran rendah (0-350 m dpl), hasil gandum tertinggi diperoleh di

Mojosari, bila dibandingkan dengan di Bandar Buat, Sumatera Barat dan

Wonogiri, Jawa Timur (Gambar 1). Suhu dan curah hujan yang terlalu tinggi di

Bandar Buat memicu tanaman kurang berkembang, karena terganggunya

proses anthesis sehingga gagal menghasilkan biji. Ketepatan waktu tanam dan

distribusi curah hujan yang merata pada tahap pertumbuhan tampaknya

berkorelasi dengan hasil yang lebih tinggi di Mojosari dibandingkan dengan di

Bandar Buat dan Wonogiri.

Pada dataran medium (350-600 m dpl), tingkat hasil relatif sebanding dengan

keempat lokasi pengujian dengan kisaran 1,0-2,5 t/ha (rata-rata 1,5 t/ha biji

kering). Hasil yang tinggi di Kuningan, Jawa Barat terutama disebabkan oleh

waktu tanam. Rendahnya hasil di Talang, Sumatera Barat disebabkan oleh

rendahnya kesuburan tanah dan kurang tepatnya waktu tanam.

Di dataran tinggi (700-1.300 m dpl), hasil tertinggi diperoleh di Tlekung, Jawa

Timur (900 m dpl) dengan kisaran 2,9-4,8 t/ha biji kering (rata-rata 3,2 t/ha). Hal

ini menunjukkan bahwa syarat kesesuaian lingkungan sudah mendekati

kebutuhan tanaman, seperti suhu dan pola curah hujan. Perbedaan hasil antara

Sukarami dan Tlekung yang memiliki elevasi hampir sama berkaitan dengan

perbedaan pola curah hujan dan radiasi. Di Sukarami, walaupun dalam musim

kemarau, cuaca masih sering berawan dan menimbulkan hujan gerimis. Hasil

yang sangat rendah di Wonosobo, Jawa Timur (710 m dpl), Alahan Panjang,

Sumatera Barat (1.200 m dpl) dan Kerinci, Jambi (1.300 m dpl) disebabkan oleh

tingginya kelembaban dan curah hujan yang memicu tingginya penularan

cendawan Fusarium sp. dan Helminthosporium sp.

Walaupun tanaman gandum dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi,

namun lahan yang tersedia sangat terbatas dan umumnya sudah ditanami

dengan sayuran dan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang

lebih tinggi. Kendala yang lain, curah hujan dan kelembaban di dataran tinggi

cukup tinggi, sehingga tanaman mudah terinfeksi jamur yang mendorong

perkembangan penyakit karat dan hawar daun (Zaini et al. 1991).

Untuk mengatasi keterbatasan lahan kering maupun lahan sawah dataran

tinggi bagi pengembangan gandum dan menghindari kompetisi dengan

tanaman sayuran, pengembangan tanaman gandum perlu dialihkan ke daerah

yang berelevasi lebih rendah (dataran medium) yang ketersediaannya cukup

luas. Masalah utama di daerah ini adalah suhu yang lebih tinggi, tetapi curah

hujan dan kelembaban lebih rendah sehingga gangguan penyakit karat dapat

ditekan (Jusuf et al. 1993).

Secara teknis tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi di negara kita

dan tingkat produksi ditentukan oleh: (a) lingkungan fisik, terutama suhu dan

kelembaban udara, (b) tekanan biotik sehubungan dengan suhu dan

kelembaban, dan (c) kesuburan lahan serta masukan yang diberikan.

Hasil uji adaptasi (Gambar 1) menunjukkan parameter yang mencirikan

kesesuaian lahan untuk tanaman gandum adalah perbedaan musim hujan dan

kemarau yang nyata (Azwar et al. 1989). Pada daerah dengan tipe iklim yang

sesuai, produktivitas gandum ditentukan oleh tinggi tempat. Fluktuasi hasil

gandum di dataran medium relatif kecil dibandingkan dengan dataran rendah

dan dataran tinggi. Secara statistik, data ini dapat ditafsirkan bahwa peluang

kesesuaian lahan untuk pengembangan gandum di dataran medium lebih besar

dibandingkan dataran tinggi atau dataran rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena

iklim di dataran tinggi kurang sesuai bagi tanaman gandum kalau kelembaban

udara terlalu tinggi. Ditinjau dari aspek pengembangan, keadaan ini justru

memberi peluang karena potensi lahan di dataran medium jauh lebih besar

dibandingkan lahan dataran tinggi.

Bukti nyata keberhasilan penelitian gandum di negara kita antara lain

dihasilkannya dua varietas unggul untuk pertama kalinya pada tahun 1993 yang

dilepas dengan nama Nias dan Timor (Tabel 2). Reorganisasi di lingkup Badan

Litbang Pertanian, maka sejak tahun 1994 penelitian gandum ditangani oleh

Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia yang berkedudukan di Maros,

Sulawesi Selatan. Selain menangani penelitian jagung, Balit Serealia juga

mendapat mandat penelitian tanaman gandum dan sorgum.

Periode 1995-2010

Pengembangan gandum di lingkungan tropika seperti negara kita menghendaki

varietas yang sesuai, sementara belum tersedia varietas unggul yang berdaya

hasil tinggi di daerah tropika. Varietas unggul dapat diperoleh melalui program

pemuliaan tanaman melibatkan bahan genetik yang sesuai. Keragaman genetik

yang tinggi dapat diperoleh antara lain melalui introduksi atau melalui

persilangan. Keragaman genetik dipengaruhi oleh ketinggian tempat (Azwar et

al. 1989).

Rendahnya produktivitas gandum di daerah tropis disebabkan dari

kombinasi kondisi iklim yang sukar diprediksi dan tekanan penyakit yang berat

(Al-Khatib and Paulsen 1990). Kombinasi dari panas, kekeringan, dan curah

hujan yang tinggi, serta perubahan mendadak dalam hubungan suhu dan

kelembaban, memerlukan jenis tanaman gandum yang dapat beradaptasi pada

kondisi spesifik lokasi (Cossani and Reynolds 2012). Plasma nutfah yang dapat

menahan gangguan fisiologis yang disebabkan oleh tingkat evapotranspirasi

tinggi perlu dikombinasikan dengan sifat ketahanan berbasis luas untuk

kompleks penyakit (Gutiérrez-Rodríguez et al. 2000). Selain itu, varietas gandum

harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang miskin hara dengan tingkat

kejenuhan beberapa mineral yang tinggi dan rendahnya ketersediaan hara fosfat

(Shah et al. 2010; Sattar and Gaur 1989).

Pada tahun 2003 Badan Litbang Pertanian melepas varietas Selayar dan pada

tahun 2004 varietas Dewata sebagai varietas unggul gandum nasional (Tabel 2).

Sifat dari empat varietas gandum dataran tinggi ini relatif sama, kecuali daya hasil

varietas Selayar dan Dewata lebih tinggi dibandingkan varietas Nias dan Timor.

UJI COBA TANAMAN GANDUM DI TIMOR LESTE

Timor Timur yang dulunya merupakan salah satu provinsi di negara kita , pada

tahun 1999 berubah menjadi negara Timur Leste. Timor Timur terletak paling

ujung dari daerah kepuluan Sunda Kecil, maka iklim Timor merupakan transisi

antara iklim tropis basah Nusantara dan iklim kering Australia Tengah (Saryono